1.台風と熱帯低気圧の違いとは?定義と変化する過程を解説

台風と熱帯低気圧は、強さによって呼び方が変わります。違いを理解すれば、気象情報を正確に把握できます。

●熱帯低気圧の特徴とは?台風との違いは最大風速

熱帯低気圧と台風の違いは最大風速です。気象庁の定義では、以下のように分類されています。

・熱帯低気圧:最大風速17.2m/s未満

・台風:最大風速17.2m/s以上

熱帯低気圧は熱帯の海上で発生する低気圧で、暖かい海面から蒸発する水蒸気をエネルギー源に発達します。中心に向かって反時計回りに風が吹き込む構造は台風と同じですが、風速が比較的弱く被害の規模は限定的です。

その後、台風に変化すると暴風・大雨などが強力になり、被害が拡大するリスクが高まります。

例えば、2019年の台風19号は、熱帯低気圧時は被害がほとんど発生していません。その後急速に発達し、台風に変化して日本に上陸した後は、大雨や暴風により河川氾濫や土砂災害など広範囲で甚大な被害をもたらしました。

参考:国土交通省 気象庁「令和元年東日本台風(台風第19号)による大雨、暴風等」

●熱帯低気圧から台風に変わる条件とタイミング

熱帯低気圧が台風に発達する過程は、海面水温と大気の状態に大きく左右されます。海面水温が26.5℃以上の海域では、大量の水蒸気が供給され続けるため、熱帯低気圧が急速に発達する可能性が高いです。

気象庁では、6時間ごとに観測データを解析し、最大風速が17.2m/sに達した時点で台風として発表します。判定には以下の方法が活用され、精度の高い監視体制が整備されています。

・気象衛星ひまわりの画像解析

・航空機観測

・沿岸部のレーダー観測

台風に発達すると、より詳細な進路予報や警報・注意報の発表対象となるため、防災上も大切な分類基準です。

関連人気記事:台風とハリケーンの違いを徹底解説!発生時期や4つの台風対策も伝授

2.台風と温帯低気圧の違い|構造・性質・発生メカニズムをわかりやすく比較

台風と温帯低気圧は、異なる発生メカニズムと構造を持つ気象現象です。違いを理解すると、それぞれがもたらす気象現象や災害の特徴を把握できます。

●発生場所やエネルギー源|前線の有無や温度差で性質が異なる

台風と温帯低気圧の違いは、エネルギー源と発生メカニズムです。

|

気象条件 |

特徴 |

|

台風 |

・赤道付近の暖かい海域で発生し、海面からの水蒸気をエネルギー源とする「対流型」の低気圧 ・「台風の目」が形成される |

|

温帯低気圧 |

・中緯度地域で発生し、寒気と暖気の温度差をエネルギー源とする「前線型」の低気圧 |

台風は移動スピードが比較的遅いため、限られた地域へ長時間にわたり影響を与える傾向があります。対照的に温帯低気圧は前線の存在により、異なる性質の気団が混じり合うため、広い範囲にわたって複雑な気象現象を引き起こす低気圧です。

温帯低気圧のエネルギー源である温度差は、季節や地域によって変化するため、発達の程度や持続期間も台風と異なります。

●天気図や被害傾向|特徴が異なるため被害も違う

天気図上でも、台風と温帯低気圧は明確に区別できます。

・台風:等圧線が同心円状に配置された渦巻き構造。中心付近の気圧傾度が急激に変化する。

・温帯低気圧:前線記号を伴い、等圧線の形状も非対称的で、前線に沿って細長く伸びた形状を示す。

下記の画像はどちらも平成16年台風18号です。九州に上陸した台風のときは特徴的な渦巻き状の形をしています。

温帯低気圧に変化し、北海道に接近しているときは渦巻きの形がなくなっています。

被害の傾向も、以下のとおり両者は大きく異なります。

|

気象条件 |

被害の傾向 |

|

台風 |

・短時間の激しい暴風と大雨で、高潮や土砂災害を引き起こす可能性が高い ・沿岸部では強風による建物被害や塩害、高潮による浸水被害が深刻化しやすい |

|

温帯低気圧 |

・広範囲にわたる長時間の降雨が主体 ・梅雨前線や秋雨前線と組み合わさると雨が続き、河川の増水や地盤の緩みによる土砂災害のリスクが高まる ・急激な気温変化や風向の変化により、農業や交通機関への影響も長期化する |

台風は通過時の大雨や暴風による直接的な被害が多いのに対し、温帯低気圧は長時間の雨などによる二次被害のリスクも高いです。

3.台風が温帯低気圧に変わる理由とは?変化の過程と注意点

台風が温帯低気圧に変化する現象は、多くの人が誤解しやすい気象現象です。変化の仕組みを正しく理解すれば、天候にあわせた災害対策ができます。

●台風が温帯低気圧に変わる条件は?仕組みを解説

台風が温帯低気圧に変化する主な条件は、海面水温の低下と寒気との接触です。変化の過程は、以下のとおりです。

1.台風は北上して海面水温の低い海域に入ると、エネルギー源である水蒸気の供給が減少し、勢力が弱まる

2.台風が中緯度地域に達すると、上空の偏西風の影響を強く受ける

3.偏西風は寒気を運んでくるため、台風の暖かい空気と寒気が混在する

4.対称的だった雲の分布が非対称になり、前線が形成される

台風は中心付近の温度が周囲より高い「暖気核」構造ですが、温帯低気圧に変わる際は、上層で冷たい空気が中心を占める「寒気核」構造に変化します。

この構造変化により台風特有の「目」が消失し、前線を伴う温帯低気圧になります。

●台風から温帯低気圧に変わるとどうなる?変化後も油断できない理由

台風から温帯低気圧への変化は、危険が無くなるのではなく、異なる種類の災害へ注意点が変わるタイミングです。

温帯低気圧に変化すると、前線の影響で台風よりも広範囲にわたって長時間の雨が続く可能性があります。長雨による土砂災害や洪水のリスクが高まっている状況です。

参考:日本防災士会千葉県支部「「台風は温帯低気圧に変わりました」の意味を、ただしく認識されていますか?」

過去の災害事例を見ると、台風から温帯低気圧に変化した後に大きな被害が発生したケースも存在します。

・2004年台風18号:温帯低気圧に変化後も発達しながら北上し、広範囲で暴風や大雨をもたらした。

・2021年台風9号:温帯低気圧に変化後、大雨で土砂災害や浸水被害が発生した。

温帯低気圧へ変化した後も、油断せずに災害対策の継続が必要です。

4.台風や温帯低気圧による災害リスクと停電への備え方

台風や温帯低気圧は、家屋の浸水や土砂災害、ライフラインの停止などさまざまな被害が想定されます。災害リスクに対して今から準備して、いざという時に慌てずに対応しましょう。

●温帯低気圧でも停電・冠水・土砂災害が起きる理由

温帯低気圧による災害は、前線活動の活発化と長時間の降雨によることが多いです。前線が停滞すると、同一地域に数日間にわたって大雨が降り続き、総雨量が台風を上回る場合もあります。大雨によって、以下のような状況が発生しやすいです。

・停電:電線への樹木の接触や電柱の倒壊により広範囲で停電が発生

・冠水:短時間の激しい雨で排水が追いつかず、道路や住宅地で浸水・冠水被害が発生

・土砂災害:長雨が地盤に深く浸透し、土壌の含水率が限界を超えると発生

特に都市部では下水設備の処理能力を超える雨量により、道路の冠水や地下施設への浸水といった被害が起きやすいです。また、台風通過後に温帯低気圧が続く場合は、既に地盤が緩んだ状態にさらなる雨水が加わるため、災害リスクが高まります。

●台風や温帯低気圧による災害から身を守る方法

台風や温帯低気圧はさまざまな自然災害を引き起こす可能性があり、事前に準備しておけばリスクを抑えられます。事前にできる準備は、以下のとおりです。

・気象情報の定期的な確認

・避難場所と避難経路の事前確認

・防災グッズの準備(懐中電灯、携帯ラジオ、非常食、飲料水など)

・家族との連絡手段の確保

大雨や暴風による家屋への被害を減らすには、窓ガラスの補強や屋外にあるものを家の中に片付ける、外出を控えるなどがあります。

停電への備えは、モバイルバッテリーやポータブル電源の準備がおすすめです。停電すると、連絡が取れなくなったり、食事の準備ができなくなったりと生活にさまざまな影響が出ます。事前に停電対策をして、いざという時に安心して過ごしましょう。

関連人気記事:台風の被害とは?日本で起きた事例や台風対策に必要な防災グッズを紹介

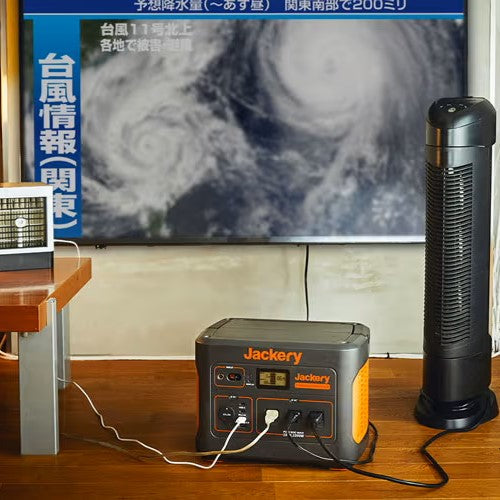

5.台風や豪雨による突然の停電に備えるならJackery(ジャクリ)のポータブル電源

台風や温帯低気圧による停電は長期化する可能性もあります。停電への備えは、持ち運びができる蓄電池のポータブル電源がおすすめです。浸水や土砂災害などで避難所へ行く場合も持っていけます。

Jackery(ジャクリ)は最長5年間の無料保証・回収サービスなど充実したサポートを提供している、世界的に有名なポータブル電源メーカーです。Jackery(ジャクリ)のポータブル電源は小型サイズの製品が多く、女性や高齢者でも簡単に持ち運べるタイプもあります。

また、ポータブル電源はACコンセントからの充電が可能なため、災害時の情報収集や食事の準備などさまざまな場面で活躍します。台風などの自然災害は、いつ起こるかわからないため、日頃からの備えが大切です。

ポータブル電源を準備して、台風や豪雨で停電になった時も安心して過ごせるように備えておきましょう。

もっと多くの商品を見る

6.台風・熱帯低気圧・温帯低気圧の違いに関するよくある質問

台風や熱帯低気圧・温帯低気圧の違いが分かれば、それぞれへの防災対策も取りやすくなります。違いや変化の条件を知って、自然災害に備えましょう。

●熱帯低気圧と温帯低気圧の違いは?

熱帯低気圧と温帯低気圧は、発生メカニズムと構造が異なります。

・熱帯低気圧:暖かい海域で水蒸気をエネルギー源として発生し、前線を伴わない対称的な構造

・温帯低気圧:中緯度で寒気と暖気の温度差により発生し、前線を伴う非対称的な構造が特徴

2つの低気圧の違いは、以下の記事で詳しく解説しています。

【中学生でもわかる】温帯低気圧と熱帯低気圧の違いをわかりやすく徹底解説

●台風が熱帯低気圧に変わるとどうなる?変化の条件は?

台風から熱帯低気圧への変化は、勢力が弱まった場合に起こりやすいです。

最大風速が17.2m/s未満になると、気象庁の分類では熱帯低気圧として扱われます。この変化は、海面水温の低下や乾燥した空気の流入により台風のエネルギー供給が断たれると起こります。

夏の台風が海面水温の低い海域に移動した際によく見られる現象です。

●台風が温帯低気圧に変わるとヘクトパスカルは変化する?

台風から温帯低気圧へ変化しても、中心気圧(ヘクトパスカル)は必ず上昇するとは限りません。

構造が変わって温帯低気圧になっても、低気圧自体の勢力が維持され、中心気圧の数値が小さいままの温帯低気圧も存在します。気圧の変化よりも、前線の有無や風の分布パターンの変化が、温帯低気圧への変化を判断する指標です。

まとめ

台風・熱帯低気圧・温帯低気圧の違いを理解すれば、気象情報を活用して災害対策ができます。台風と熱帯低気圧の違いは最大風速の基準で、温帯低気圧は発生メカニズムや構造が異なる気象現象です。それぞれの特徴は、以下のとおりです。

|

種類 |

主な特徴 |

|

熱帯低気圧 |

・熱帯の海上で発生し、水蒸気をエネルギー源とする ・最大風速17.2m/s未満で比較的弱い ・前線を伴わず、対称的な渦構造をもつ |

|

台風 |

・熱帯低気圧が発達し、最大風速17.2m/s以上になったもの ・強風域・暴風域が広がり「目」が形成される ・激しい雨や風で高潮・土砂災害のリスクが高い |

|

温帯低気圧 |

・中緯度で発生し、寒気と暖気の温度差をエネルギー源とする ・前線を伴い、非対称の構造である ・広範囲で長時間の雨・風をもたらす |

台風から温帯低気圧への、変化は勢力が弱まるのではなく性質の変化であり、引き続き災害に備える必要がある状態は続いています。

台風シーズンは気象情報を確認し、気象条件に合わせた防災対策が大切です。台風や温帯低気圧による突然の停電に備えて、ポータブル電源を準備しておきましょう。